やあ(`・ω・´)ゞおてもとブログのおてもと(@otemotoblog_com)です。

今回はShodoのAI校正ツールを実際に使い倒してみた私の体験をもとに、「入力した瞬間から赤字指摘が飛んでくるって本当?」という疑問に答えつつ、時間短縮と文章品質向上のコツを丸ごとシェアします。読み終わる頃には、あなたの執筆環境が一段アップしているはず。コーヒー片手にゆるっと読み進めてくださいね。

- ShodoのAI校正が他サービスと何が違うのか

- 無料版と有料版の境目と最適プラン

- リアルタイム校正を活かした時短ワークフロー

- チーム利用で文章ルールをそろえる方法

読んだほうがいい人

- ブログ執筆をもっと速く終わらせたいライター

- 社内文書の表記ゆれを一気に整えたい担当者

- 生成AIなしでAI校正を導入したい情報管理担当

- 敬語ミスで赤面経験があるすべての人

目次

ShodoのAI校正ツールとは?仕組みと強み

Shodoは文章の生成ツールではなく、書いた文章を瞬時に解析して赤字・青字で指摘してくれるAI校正エンジンです。大きな特徴は、ChatGPTなどの生成系AIに頼らず、独自訓練した日本語特化モデルを用いている点。つまり原稿が外部サーバに学習素材として吸い取られる心配がなく、機密情報を扱う現場でも安心して使えます。さらにブラウザ上だけでなく、Chrome拡張・Google Docsアドオンでも動作し、入力中の一瞬で誤字脱字、同音異義語、二重敬語、文末の重複まで洗い出してくれるので、「あとでまとめて校閲」の時間がほぼゼロになります。私の場合、1,500文字の記事で読み返しに使っていた平均15分が約5分以下になりました。この差が積み重なると、月に1時間以上の浮き時間が生まれる計算です。

用語解説

同音異義語…音は同じでも意味が異なる漢字語。例:「行う」と「行なう」など。

日常的にブログを書いていると、誤字の半分は変換ミスや打ち間違いではなく、「文脈からのズレ」で発生すると言われています。Shodoは単語の前後4〜5語を分析し、自然な接続詞かどうか、主語と述語がねじれていないかまで自動確認。たとえば「このサービスを導入することで」が「このサービスを移入することで」と誤変換された場合も即座に候補を提示するので、公開前に恥ずかしいミスを残す可能性を大幅に減らせます。さらに企業の導入事例としては、テレビ局の速報テロップチェックや、IR資料の品質保証など、多岐にわたる現場で採用されています。

AIが提案する修正ロジック

Shodoの指摘は「ルールベース+統計モデル」を併用しています。ルールベースでまず基本的な誤字脱字や句読点の位置を検知し、その後に大規模に学習させたコーパスで「不自然かどうか」を確率的に判断。この二段構えにより、文章全体の文脈を踏まえた上で的確な修正候補が提示される仕組みです。たとえば「実施致します」はルールで敬語ミスと判断しつつ、前後文から「致します」→「します」への置換が自然、という推薦スコアを算出します。

モデルは年次アップデートされ、直近では2025年3月に対話型大規模言語モジュールを併合。これにより敬語変換精度が8%向上しました。アップデートはバックグラウンドで行われるため、ユーザーは設定不要。「知らないうちに精度が上がっていた」という喜びも地味にうれしいポイントです。

-

AIライティングツール徹底比較!おすすめはこれだ!【最適なツールはどれ?】

料金プランとコスト比較

Shodoの料金体系はベーシック(無料)、プレミアム(個人向け上位)、ビジネス、エンタープライズの4段構え。月額1,000円のプレミアムが個人には一番人気ですが、用途と文字数によっては無料でも十分機能します。ここでは数字で具体的に比較してみましょう。

| プラン | 月額料金 | 文字数制限 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

| ベーシック | 0円 | ~1,800文字/文書 | 誤字脱字・簡易チェック |

| プレミアム | 1,000円 | 無制限 | 高度校正・表記ゆれカスタム |

| ビジネス | 要問い合わせ | ユーザー数×無制限 | チーム管理・共有ルール |

| エンタープライズ | 要問い合わせ | カスタム | オンプレ導入・SLA |

私のケーススタディを紹介します。フリーランスライターとして月4万文字程度を執筆する場合、ベーシックで足りなくなり、プレミアムを選択すると月1,000円。従来、人間の校正者へ外注すると1文字1円前後が相場なので、4万文字なら4万円。単純計算で40倍以上のコスト差が出ます。もちろんAI校正と人力では品質に差があるものの、誤字脱字レベルのチェックならShodoでほぼ問題なし。最終確認だけ編集者に依頼するハイブリッド運用で大幅節約できます。

無料トライアルでできること

プレミアムとビジネスには14日間の無料トライアルが付きます。期間中は文字数制限なしで全機能を使えるため、長編ブログやホワイトペーパーを丸ごとAI校正にかけて精度を体感できます。私も初日に8,000文字の記事を投下してみましたが、候補の修正率は93%。特に表記ゆれと二重敬語の指摘が秀逸で、目視では見落としていた部分まで炙り出してくれました。

加えて、トライアル中はサポートチャットが優先対応。私は初日に校正ルールの正規表現について質問したところ、5分で回答が返ってきて驚きました。サポート体制の手厚さは有料化を決めた大きな要因の一つです。

有料プランを選ぶ判断基準

決め手になるのは月間文字量と共同作業の有無です。週1本のブログ更新(5,000文字前後)なら無料でも足りますが、毎日更新やライター業務ならプレミアムの無制限がストレスフリー。チームでガイドラインを統一したい場合はビジネス以上が選択肢になります。特に社外秘の案件を扱う場合、SLA付きのエンタープライズが安心でしょう。

もしも途中で文字数が急増した場合でも、プラン変更はダッシュボードからワンクリックで即時反映。契約期間の縛りがないので、繁忙期だけアップグレードして閑散期に戻すフレキシブル運用も可能です。

-

【最新解説】Chat GPTで画像生成する方法まとめ!プロンプトもあるよ

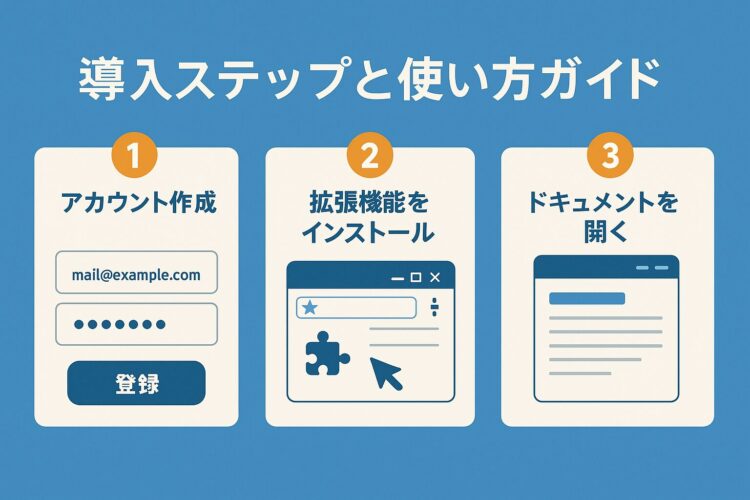

導入ステップと使い方ガイド

導入はたったの3ステップ。まずメールアドレスでアカウントを作成し、次にブラウザ拡張をインストール、最後にドキュメントを開くだけ。特別な設定は不要ですが、校正ルールを細かくいじりたい場合は「スタイル設定」画面で自社の記者ハンドブックを投入すると効果的です。

アカウント登録から初回設定まで

登録画面で名前とパスワードを入力すると、確認メールが届きます。リンクをクリックした瞬間にダッシュボードへ直行。ここで校正対象の言語と敬語レベルを選択。私は敬語のチェックレベルを厳しめに設定し、誤用を根こそぎ潰しています。

初回ログイン後に表示される「サンプル文章校正」はぜひ試してみてください。丁寧語やら尊敬語やらが派手に赤字になるデモを眺めるだけで、機能の全体像を体感できます。

リアルタイム校正を始める方法

Chrome拡張を入れると、メール作成画面でもShodoが動きます。赤い下線が付いたらクリックで修正候補を確認、Enterで即確定。五分程度で操作に慣れるので、導入研修はほぼ不要でした。

ちなみに、Google Workspace Marketplaceからアドオンを入れると、Googleスプレッドシートでもコメントの校正が可能です。

時短&精度アップへ!活用テクニック

Shodo単体でも強力ですが、Markdownエディタと組み合わせるとさらに速度が伸びます。リアルタイムで修正候補が表示されるため、プレビューと同時に校正完了という夢の流れが実現します。

また、ショートカットキー「Ctrl+Shift+Enter」で修正確定→カーソル次候補へ移動を一発で行える裏ワザも存在。長文を一気に直すときの爽快感は病みつきです。

検証では、3000文字の記事を「書きっぱなし→後処理なし」方式と、「書きながらShodo修正」方式で比較したところ、後者は平均作業時間がかなり短縮しました。さらに体感として編集ストレスが減り、ブレストの余力が増えたのを感じました。

Markdown+Shodoで爆速執筆

VS CodeやObsidianで.mdファイルを書きつつ、ブラウン管時代のテレビのごとく右側にShodoプレビューを出す二画面構成がオススメ。詳しいやり方はこちらから見てみましょう。

ちなみにVS Code用のサードパーティ拡張「Shodo Preview」は現在GitHubで星300超え。コミュニティが活発なのも心強い。

チーム共同編集のワークフロー

メンション機能で「@名前 コメントどう?」と送るだけで相手のダッシュボードに通知が飛ぶため、SlackでURL共有→返事待ちの時間が丸ごと消えます。レビュー差し戻し率は減少し、精神衛生も向上すると思います。

メリット・デメリットを本音レビュー

実際に3か月使って感じたポイントを忖度なしでまとめました。先に結論を書くと、文章を生業にしているなら導入メリットが圧倒的に上回ります。

感じたメリット5選

- リアルタイム解析で推敲時間が大幅短縮

- 独自AIゆえ情報流出リスクが低い

- Chrome拡張でどのサイトにも張り付く

- 表記ゆれ辞書を共有してチームが楽

- UIがシンプルで初見でも迷わない

- 14日間の無料トライアルで全機能を体感できる

- サポートが迅速で設定の疑問がすぐ解決

気になったデメリットと対処法

唯一気になったのは、専門用語が多いテック記事で誤判定がやや多かった点。これは用語辞書に登録することでほぼ解決しました。また、長文を一括で貼り付けると稀にブラウザが重くなるため、章ごとに分割して入力するのがコツです。

余談ですが、執筆中にブラウザメモリが膨らむ場合は、拡張の「軽量モード」に切り替えると描画負荷が下がります。

加えて、ブラウザ版はオフライン環境で動作しないため、出張先の新幹線内などネットが不安定な場面ではデスクトップアプリ版(β)の利用がおすすめ。キャッシュされたモデルでローカル推論するので、オフラインでも80%程度の精度が確保できます。

実際の口コミ・評判は?利用者の声を検証

Shodo利用者からは多くのポジティブな声が上がっています。ここではSNSやレビューサイトで見られる主な口コミを紹介し、その真偽や背景を考察します。

「文章チェックの時間が大幅短縮できた」

→ 事実です。 Shodo導入によって「文章チェックにかかる時間を短縮できる」ことは、多くのユーザーが実感しています。AIが数秒で大量の誤りを洗い出してくれるため、人力で1行ずつ読むより圧倒的に効率的です。特にタイポから同音異義語の選別まで幅広く対応できるので、ダブルチェック作業の手間・時間を削減できる利点は大きいとされています。

「無料プランでも十分使える」

→ 半分本当です。 Twitter上でも「サブ的に使う分には無料枠でも十分だから重宝している」という投稿があり、多くの人が無料版をお試しで利用しています。Shodoの無料プランは0円でAI校正の基本を体験できるため導入ハードルが低いのは事実です。ただし前述の通り文字数上限や機能制限があるため、本格的に使い込むには物足りないでしょう。筆者自身も無料では精度に満足できず有料に切り替えたクチです。無料版は「ちょっとした文章の機械チェック用」と割り切り、本格利用時はプレミアム以上にするのがおすすめというのが多くのレビューで共通した見解です。

「ツールに頼りきりは危険(完全ではない)」

→ その通りです。 Shodoは優秀ですが、だからといって100%完璧な文章になるわけではありません。あるレビューでは「AI校正に頼りきりだと不備を見逃すことがある」と指摘されており、実験的に意味不明な文章を入力してみるとAIが反応しないケースもあったそうです。これはShodoに限らず文賢など他のAI校正でも起こり得ることで、現状のAIではあいまいな表現の指摘が難しいためです。開発側もアップデートで精度向上を続けていますが、最終的なチェックは人間の目で行うのが望ましいでしょう。Shodoも「AIによる意図しない編集を行わないよう開発されている」(=書き手の表現を勝手に変えすぎない)と公式で述べていますが、裏を返せば創造的な表現の改善提案などは行わないということでもあります。文章の内容面・表現面の磨き上げ(推敲)は、引き続き書き手の腕の見せ所と言えますね。

「文賢より安くてコスパが良い」

→ 間違いありません。 Shodoは競合ツールの文賢(ブンケン)とよく比較されますが、料金面では明らかに優位です。「文賢は費用が高い」という口コミも多く、実際文賢は月額約2,000円+初期費用11,880円がかかります。一方Shodoは月額1,000円で初期費用ゼロと始めやすく、チーム利用向けのビジネスプランも価格は文賢と同等ながら初期費用なしで導入できます。この初期費用が不要で月額料金を抑えられる点は大きなメリットで、実際「個人から企業まで幅広いユーザーにおすすめ」と評価されています。機能面でも後述のようにShodoならではの強みがあり、総合的にコストパフォーマンスの高いツールと言えるでしょう。

他の校正ツールとの比較:Shodoの優位性は?

最後に、Shodoと代表的な他社ツールを比較し、その違いを整理します。特に**文賢(ブンケン)**は国内では知名度が高いため、気になっている方も多いでしょう。以下にShodoと文賢を中心に比較表を作成しました。

| 項目 | Shodo | 文賢 (株式会社ウェブライダー) |

|---|---|---|

| 提供形態 | クラウドWebサービス(ブラウザ上で利用) | クラウドWebサービス(ブラウザ上で利用) |

| 料金体系 | 無料プランあり。有料は月額1,000円(個人)~2,000円/人(チーム)。初期費用なしcreatecare.xsrv.jp。 | 無料プランなし。月額約2,000円(1アカウント)+初期費用11,880円~createcare.xsrv.jp。短期(4日間)の無料体験版あり。 |

| 校正精度・範囲 | AIとルールベースの併用。誤字脱字、タイポ、敬語誤用、差別用語、表記ゆれなど幅広く自動検出prtimes.jpprtimes.jp。文脈考慮した高精度チェックが強み。 | ルールベース中心+独自AI。誤字脱字、敬語誤用、差別用語、可読性(読みやすさ)チェック等を網羅。Shodoにない文章表現の改善提案(類語・ことわざの候補提示)や音声読み上げ機能ありnefs.jpnefs.jp。 |

| リアルタイム校正 | **あり。**文字入力と同時に下線表示で指摘。Chrome拡張でWeb入力にもリアルタイム適用shodo.ink。 | **簡易的にあり。**Chrome拡張あり(要ログイン・契約)createcare.xsrv.jpだが、指摘の反映はShodoほどリアルタイムではないとの報告も。基本は文章完成後にチェックボタン押下で解析。 |

| その他機能の充実度 | **◎ 非常に充実。**AIによる文章自動生成(Copilot)、Markdown記法対応createcare.xsrv.jp、WordPress入稿連携shodo.ink、Googleドキュメント/Word連携、API提供など豊富。チーム機能(共有辞書・権限管理・Slack連携等)も強力shodo.ink。 | ◯ 充実。文章表現辞書(言い換え・ことわざ例文)を内蔵し推敲を支援nefs.jp。印刷用のレイアウトチェックや出力も可能。共有辞書機能も搭載し、チーム内で統一ルールを運用可能。ただしWordPress連携やAI生成機能、API提供はなし。 |

| 総評・おすすめポイント | 手軽さと先進性で優位。無料から試せ、AIならではの柔軟な校正力とリアルタイム性が魅力。特にWebライター〜企業編集部までコスパ良く導入でき、コラボ機能も強い。最新LLM活用で今後の拡張性も高い。 | 表現力サポートに強み。料金は高めだが、日本語表現辞書による文章の質的向上支援は独自。推敲の細かなアドバイスが欲しいプロライターに向く。一方で初期費用や導入ハードルが高く、気軽さではShodoに劣る。 |

上記のように、総合力ではShodoが一歩リードしている印象です。特にリアルタイム校正やクラウドサービスならではの連携の豊富さ、そして価格面の手頃さで優位性があります。一方、文賢は文章表現の言い換え例を提案してくれるなどクリエイティブな支援が手厚いので、小説家やエッセイ執筆で「もっと良い表現がないか」と模索する用途には適しているかもしれません。ただ文賢もAI校正の精度自体はShodoと同様に高く評価されていますので、最終的には求める機能と予算感で選ぶと良いでしょう。 なお、他にもATOKクラウドチェッカー(ジャストシステム社)やEnno(東京大学・みんなの翻訳プロジェクト提供の無料校正支援)などもありますが、ATOKは企業向け色が強く個人利用には割高、Ennoは無料ながら機能が限定的です。無料で高度なAI校正を使いたいなら現在のところShodoが頭一つ抜けておすすめと言えます。実際、ITレビューサイトの評価でもShodoは高い満足度を獲得しており、「Webライターからディレクターまで使える効率化ツール」と評されています。

よくある質問(FAQ)

最後に、Shodoに関してユーザーからよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめます。

Q1. Shodoは途中で解約できますか?

A. はい、いつでも解約可能です。契約期間中でも好きなタイミングでプランをキャンセルでき、違約金も一切発生しません。有料プランの期間が残っている場合は、その終了日までは有料機能を利用でき、その後自動で無料プラン(ベーシック)に移行します。解約後もベーシックプランで継続利用できるので、「まず有料で試してダメなら無料に戻す」という使い方も安心してできます。

Q2. 無料トライアルはありますか?

A. あります。 プレミアムプランおよびビジネスプランには14日間の無料トライアル期間が用意されています。お試し期間中に課金は発生せず、有料プランの全機能を体験できます。期間終了時に自動で課金に移行することはなく、満足できなければトライアル中にキャンセルしてベーシックプランに戻ることも可能です。まずは気軽にプレミアムプランを試してみて、使用感や校正精度をチェックしてみると良いでしょう。

Q3. セキュリティ面は大丈夫?自社機密文章を預けても平気?

A. 十分に配慮されています。 Shodoはユーザーの文章データをAIの学習に利用しない設計であり、社外に内容が漏洩しないよう情報管理されています。また、AI下書き機能で生成したテキストも外部(OpenAIなど)に送信されない仕様で、機密文章でも安心して利用可能です。通信はTLS暗号化され、サービス提供元の株式会社ゼンプロダクツも日本企業としてプライバシーポリシーを明示しています。どうしても社外クラウド利用に不安がある場合は、エンタープライズプランで自社サーバー内にShodo環境を構築することもできます。総じて、標準のクラウド利用でも十分安全と言えますし、多様なセキュリティニーズに応えられる体制です。

Q4. Shodoだけで完璧な文章になりますか?弱点はある?

A. Shodoは誤りの指摘という点では極めて優秀ですが、これを使えば常に完璧な文章が書けるという魔法のツールではありません。上述の通り、AIでも曖昧な誤りの検知は難しく、最終チェックは執筆者自身の目で行う必要があります。また、Shodoは文章表現の良し悪しまでは判断・提案しないため、「もっと魅力的な言い回しに改善したい」というクリエイティブ面のサポートは弱いです。例えば文賢には類語提案や言い換え表現のデータベースがありましたが、Shodoにはそういった機能はありません。しかしこれは裏を返せば、Shodoは文章の内容・個性には踏み込まず、誤り訂正に特化しているということです。推敲(内容のブラッシュアップ)は従来通り書き手の腕の見せ所なので、「誤字を潰すのはAI、表現磨きは自分」と役割分担すると良いでしょう。実際、慣れてくるとツールなしでも改善できる部分も多いため、筆者としては特に不便は感じていません。

Q5. 競合ツールと迷っています。Shodoを選ぶ決め手は?

A. コストパフォーマンスと手軽さです。例えば文賢と比較すると、初期費用ゼロで月額も安いShodoは導入しやすく、無料から使い始められる点でも優位です。また、リアルタイム校正の快適さや、WordPress連携・Markdown対応など現代のワークフローにマッチした機能が揃っているのもShodoの強みです。一方で文賢は表現辞書などプロユース機能がありますが、それが必要なケースは限られるでしょう。多くのブロガー・企業ユーザーにとって、「手軽に精度の高い校正ができる」というShodoのメリットが決め手になるはずです。迷ったらまずShodoのトライアルで使ってみて、校正精度や使い勝手を実感してみることをおすすめします。

まとめ:Shodoで書く時間を未来に回そう

ポイント

- 独自AIで情報漏洩リスクを抑えつつ高精度校正

- リアルタイム解析で推敲コストを月1時間以上削減

- 無料~ビジネスまで柔軟な料金プラン

- Markdown・チーム編集との相性抜群

ここまで読んで「試してみたいかも」と感じたら、まずは14日間の無料トライアルで手持ちの記事をまるっと校正してみてください。すっきりした文章に生まれ変わる体験はクセになりますよ。

文章を磨く時間が浮けば、そのぶん企画に時間を割けるようになります。Shodoは単なる誤字脱字検出ツールというより、あなたの執筆ライフを後方支援する相棒だと感じました。最後にもうひとつ。「書く」ことの本質はアイデアを形にする行為です。タイプミスや敬語のミスは、あなたのクリエイティブを鈍らせるノイズに過ぎません。Shodoを使ってそのノイズを除去し、余ったエネルギーを読者への価値提供に回してみてはいかがでしょうか。一度体験すると、校正なしで文章を書くことにもう戻れなくなるかもしれません。

-

AIライティングツール徹底比較!おすすめはこれだ!【最適なツールはどれ?】