やあ(`・ω・´)ゞおてもとブログのおてもと(@otemotoblog_com)です。

いつもご覧いただきありがとうございます。今回は、今話題のトランスコープというAIライティングツールについて語りたいと思います。私自身も使ってみて、その文章精度や操作のしやすさにとても驚きました。もし、作業の効率化を進めたいなら、きっと参考になると思います。というわけで、ちょっと長めではありますが、最後まで読んでみてくださいね。

- 話題のトランスコープを使うと何が便利なのか

- 操作ガイドや無料プランなどの料金体系を深堀り

読んだほうがいい人

- SEO向けのAIライティングツールを探している方

- 短時間で品質の高い記事を自動生成したい方

-

【稼げる?】ライティングツール「BLOGAI」の実力をレビュー・徹底検証!!

-

Value AI Writer by GMOを正直レビュー!! 評判と他ツールを徹底比較してみた

目次

トランスコープ(Transcope)の魅力

トランスコープは、最新のAIモデルであるOpenAI o1を使ったAIライティングサービスです。最大の特徴は、単なる文章の自動生成だけでなく、競合サイトの分析やキーワード抽出といったSEO対策を同時に行える点にあります。たとえば、検索上位を狙ううえで重要な共起語(関連ワード)のリストや見出し構成の提案を、ワンクリックで出してくれるのがすごく便利です。

私が初めて触った時は、「こんなに素早く構成を考えてくれるとは!」と驚きました。何も考えずにボタンを押すだけである程度まとまった記事が自動生成されるので、まず下書きをざっと作りたいときなどに有効です。しかも記事内に散りばめるキーワードなどもAI側で自動的に提案してくれるので、思わず「これなら効率が10倍くらい変わりそう」と思ったほどです。

実は私、これまでにもいくつかのAI文章ツールを試したことがあるのですが、トランスコープは特に文章精度が高くて、不自然な文が少ないと感じます。とはいえ、完全に手直し不要というわけではなく、やはり人が読んで微調整するとより自然な仕上がりにできます。ですが、その手直し時間すら大きく短縮してくれるのがありがたいです。

トランスコープの特徴と基本情報

トランスコープには、以下のような特徴があります。私が特に良いと思った点も含めてまとめてみました。

- SEOに強い:競合分析やキーワード提案などの機能が標準で搭載されており、検索エンジン向けの最適化を見据えた文章を作りやすい

- 文章精度が高い:OpenAI o1により、流暢な日本語と豊富な語彙を用いた下書きが作成される

- 社内の資料も学習可能:自社独自の用語や商品情報を覚えさせることで、カスタマイズされた文章を出力できる

- 効率化をサポート:自動で見出しを作るだけでなく、バックグラウンド生成で時間を有効活用できる

- 音声データをアップロードでき、文字起こしができる

- マルチモーダル対応:画像やURLなど、様々な情報源を入力データに活用可能

また、公式の事務局(サポートデスク)もしっかりしていて、不明点を問い合わせると比較的早く回答が返ってきます。導入直後にちょっと詰まった時も、すぐに回答をもらえて安心しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営会社 | OpenAI社のAPI利用+国内事業者提携 |

| 対応言語 | 日本語中心(英語など一部多言語対応) |

| 利用ユーザー | アフィリエイター、法人Web担当、ブロガーなど |

| 特徴 | SEO、順位検索、AIライティング、外部ツール不要、音声文字起こし |

他ツールとの機能比較

私が気になっていたのは、「他社のAIライティングツールと比べてどのくらい違うのか」という点でした。そこで、簡単な機能比較表を作ってみました。あくまで私が試した範囲での比較なので、参考程度にご覧ください。

| Transcope | ラクリン | BLOGAI | Catchy | |

|---|---|---|---|---|

| AIライティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| キーワード選定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 検索順位 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |

| 文字起こし | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |

見ての通り、他社サービスでもAIライティングは当たり前、SEO要素では基本的なキーワード選定はそれぞれのツールではあるのですが、狙ったキーワードの順位を追ってくれる検索順位機能はTranscopeにしかない機能です。検索順位ツールとAIライティングが一体型になっているツールはなかなかなく、全ての業務・作業が1本化できるのがTranscopeの強みでしょう。

また、音声データをアップロードすることで、文字起こしすることができるので、会議で話し合った内容をそのままコンテンツ生成に役立てることができます。私が文字起こしを試したところ、しっかりと文章にすることができ、そのデータをAIライティングの「フリーテキスト」(AIが文体を参考にするための文章)に入力することで記事の内容を生成することが可能です。配信やラジオなどをしている方でブログにもその内容を載せたいという方にもおすすめできます。

トランスコープの評判を徹底解説

やはり気になるのは世の中の評判。私も色々なブログやSNSで口コミをチェックしてみました。結論としては、「もう手放せない」というポジティブな声がかなり多いです。特に、検索キーワードの相関データをサッと表示してくれる点や、見出しを自動で並べ替えてくれる機能が便利との意見が目立ちました。

実際に使ってみた感想

私も数週間ほど使ってみましたが、いい意味で「ちょっとずるいな」と思うほど手軽さです。たとえば以前は、ブログ記事を1本仕上げるまでに最低でも2~3時間くらいかかっていたのですが、トランスコープ導入後は1時間くらいで書き上げられることが多くなりました。

しかも、私の場合、思いついたアイディアをすぐ形にしようとすると、文章構成を考えているうちに時間が経ってしまうことが多かったんです。でもこのツールはあらかじめ見出し案をくれるので、その見出しを少し手直しするだけですぐに本文へ入れます。結果的に効率化が進み、記事更新の頻度を上げることにも成功しました。以下は私が記事作成にかかっているフローです。

| AI導入前 記事作成フロー | AI導入後記事作成フロー | ||

|---|---|---|---|

| キーワード選定 | 10分 | キーワード選定(BLOGAI) | 10分 |

| タイトル選定 | 5分 | タイトル選定(BLOGAI) | 7分 |

| メタディスクリプション | 5分 | メタディスクリプション(BLOGAI) | |

| h2,h3構成検討 | 10分 | h2,h3構成検討(BLOGAI) | |

| 記事の内容書き込み | 90分 | 記事の内容書き込み(BLOGAI) | 5分 |

| 画像選定 | 10分 | 画像選定 | 10分 |

| サムネイル作成 | 5分 | サムネイル作成 | 5分 |

| 外部・内部リンク貼り付け | 5分 | 外部・内部リンク貼り付け | 5分 |

| 全体見直し+推敲 | 10分 | 全体見直し+推敲(BLOGAI) | 25分 |

| 記事の装飾 | 5分 | 記事の装飾(BLOGAI) | 5分 |

| サチコ&SNS投稿 | 5分 | サチコ&SNS投稿 | 5分 |

| 合計 | 140分 | 合計 | 77分 |

上記のように自動ライティングツールを導入する前は140分かかっていたのですが、導入後は77分と63分の削減に成功しました。特に大幅に減った記事本文の作成90分が5分に短縮されたことはかなり大きいメリットと感じており、その分記事の推敲に時間をかけられるというメリットが強みだと思います。

また、Transcopeは記事のキーワードの検索順位を追跡できるので、書き終わった後の順位分析やリライトにも大きく貢献しました。

メリット・デメリットの分析

ここで、トランスコープを使って感じたメリット・デメリットを整理してみましょう。

- メリット

- 文章精度が高く、下書きの時点で完成度が高め

- SEO観点の競合分析やキーワード抽出、検索順位追跡が内蔵されている

- バックグラウンドでの自動生成により作業中に並行して文章作成可能

- カスタム学習で社内マニュアルや製品情報にも対応

- 音声データを文字起こしできる

- デメリット

- 完璧な文章というわけではないので、人の最終チェックは必要

- 料金プランによって月間文字数などの制限がある

- 高機能ゆえ、初心者は操作ガイドを読む時間がやや必要

トランスコープを使ってみて、感じたメリットは前述したとおりですが、他にもバックグラウンドで文章生成を実行できるので、その間にサムネイルの作成や画像選定などを進められるのが文章生成ツールの強みだと感じました。デメリットとして、これはどの生成AIツールにも言えることですが、文章生成後に人間のチェックが必要になります。生成AIによるハルシネーションのファクトチェック、表現や言い回し等の細かい調整・コンプライアンスチェックは必ずしたほうが良いでしょう。

ポイント

トランスコープの使い方ガイド

ここからは実際にどう使うかを見ていきます。私が初めて触る時に気をつけた点も合わせて紹介します。

基本操作と効果的な設定方法

まずトランスコープにログインは簡単でユーザー登録を済ませるとまずはフリープランで4,000文字のコンテンツを1週間試すことができます。フリープランで試すのであれば適当にキーワードを決めて簡単なコンテンツを生成し使用感を確かめるのがおすすめです。

基本的に自分が記事を作る時の手順をこなせばよいのですが、今回は私が記事を作成する手順で使い方をサラッと説明しますね。

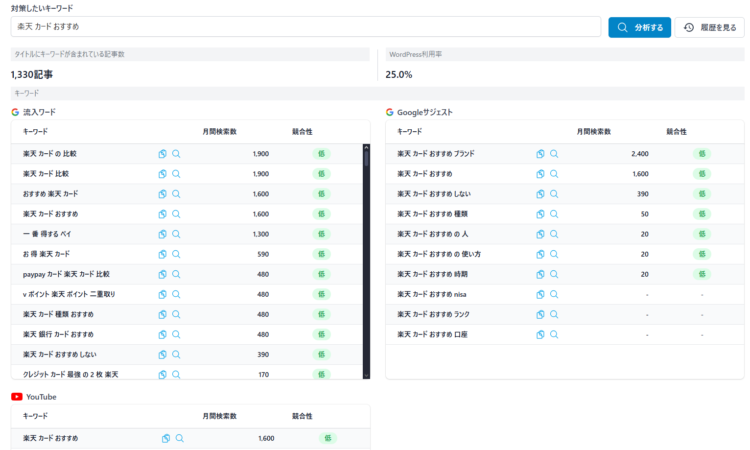

キーワード選定

トランスコープのキーワード選定は以下の3つから選定することができます。

トランスコープのキーワード選定

- キーワードによる選定 → 予めキーワードツールで選定したキーワードのボリュームや競合性などを分析

- URLによる選定 → 自信のWebサイトを連携登録することで、そのサイトにピッタリのキーワードを分析

- Search Consoleによる選定 → 自信のSearch Consoleと連携して、そのサイトにピッタリのキーワードを分析

試しにキーワード選定で「楽天 カード おすすめ」のキーワードを分析した時のトランスコープの出力結果の画像を以下に貼ります。

基本的にGoogleのキーワードプランナーと変わらず、月間検索数と競合性を分析してくれたりキーワードのコピーとそのキーワードで検索することは標準で装備されているようです。トランスコープのキーワード分析にはタイトルにキーワードが含まれている記事の数(今回は1,330記事)、そのうちにWordpressが利用されている率(今回は25%)、Youtubeのキーワード分析もついでに行ってくれます。

Youtubeからブログへの導線、またはその逆を考えている人には嬉しい機能でしょう。

コンテンツ生成

キーワード選定が終わったらコンテンツ生成に入ります。作りたい記事のキーワードを入力したら、オプションで以下を選ぶことができます。

コンテンツ生成のオプション

- 雰囲気 → 親しみやすい・高級感・ユーモアなどの文体が選べます。

- 参考情報 → 参考にするCSVデータをアップロードできます。

- 希望文字数 → 出力する文字数を1文字単位で選べます。

- 提案数 → 文章の提案数を選ぶことができます。最大5つまで。

- 言語 → 日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)を選ぶことができます。

- 出力形式 → 文章・キャッチコピー・HTML形式を選ぶことができます。

私は前述と同じくキーワードを「楽天 カード おすすめ」として、雰囲気を「落ち着いた雰囲気」に希望文字数を200文字で提案数を2個にした時の出力結果を以下に貼ります。

それなりの文章が2つ生成されましたね。トランスコープはさらにここから文章を改善したり、参考文献を取得したりして文章の質を上げることができます。また、文書の生成中のときにはバックグラウンド機能があるので、その間にサムネイルを作成したりと違う作業ができるので、かなり効率的に記事を作成することができます。

用語解説

-

【激やばAI】ラクリン(Rakurin)の評判&口コミ!! 実際に使ってガチレビュー

料金プランと無料プランの詳細

| トランスコープ料金表(Transucope) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Free | Basic | Pro | Enterprise | |

| 月額価格 | 0円 | 11,000円 | 38,500円 | 66,000円 |

| 月の文字数上限 | 4,000文字 | 50,000文字 | 250,000文字 | 600,000文字 |

| 1文字あたり金額 | - | 0.22円 | 0.154円 | 0.11円 |

| 利用可能機能 | 一部機能制限あり | 全機能利用可能 | 全機能利用可能 | 全機能利用可能 |

| 検索順位調査 | 3ワードまで | 10ワードまで | 100ワードまで | 1,000ワードまで |

| ドキュメント数 | - | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| 競合分析 | 3回まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| キーワード選定 | 3回まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| 情報学習 | 10,000文字まで | 10,000文字まで | 10,000文字まで | 10,000文字まで |

| 内部リンク提案 | - | 月3回まで無料 | 無制限 | 無制限 |

| 文字起こし | 5分の長さまで無料 | 5分の長さまで無料 | 5分の長さまで無料 | 5分の長さまで無料 |

ここからは料金体系について解説します。実は、トランスコープには無料プランが用意されているので、ちょっと試してみたい人には最適です。とはいえ、利用できる文字数や機能に上限があるため、ある程度使いこなすなら有料プランを視野に入れる方が多いかもしれません。

各プランの特徴とコストパフォーマンス

無料枠では月に生成できる文字数が少なめですが、基礎的なAIライティングが可能なので、導入前に試してみるにはちょうどいいです。有料プランは「Basic」「Pro」「Enterprise」が存在し、上位プランになると文字数上限が大幅に増え、専用サポートや内部リンク提案機能なども使いやすくなります。

たとえば私がBasicプランを契約した際は、1記事あたり3000~4000文字の記事を月に10本ほど作っても余裕がありました。もっとガッツリ記事量産したい方はProプラン以上がおすすめ。コストを考えると、外部ライターさんに依頼したときの料金と比べてどうなのか…という面も気になるところですが、長い目で見るとコストダウンにつながるケースが多いです。

トランスコープにしかない機能~選ぶ決めてはこれ~

- 社内データの独自学習:自社マニュアルや製品ガイドをAI側に覚えさせられる

- 競合サイト分析:キーワードの組み合わせだけでなく、上位サイトの見出し構造も一気に表示

- マルチモーダル入力:画像や音声ファイルなどを読み込ませて文章化できる

特に、自社情報を深く学習させたい方には、この「カスタム学習」機能は重宝します。私の知人企業でも営業資料をまとめる際に活用しており、社内事務局からも「作成が早い」と好評だそうです。

無料プランで始める方法

一番気軽なのは無料プランへの登録。公式サイトにアクセスして、アカウントを作成すればすぐに使えます。メールアドレスとパスワードの登録だけで手軽に始められるので、興味が湧いた方はまずそこで試してみるのが良いと思います。私も最初は無料プランからスタートして、そのままBasicプランに切り替えました。

4,000文字の上限ですが、必要最低限の機能は試せるのでほぼ全ての機能を試してから有料プランに切り替えることをおすすめします。

まとめとおすすめポイント

ここまでトランスコープの魅力や評判、メリット・デメリット、そして無料プランを含む料金体系などをお伝えしてきました。実際に私が使ってみた感想としては、「文章をゼロから作る負担がぐっと減った」という点が最大の恩恵だと思います。競合分析や見出し作成がとにかく速くなり、サイト全体の更新頻度がアップしました。

もし、今後もっと本格的にSEO強化を考えているなら、AIライティングをフル活用してみるのも選択肢の一つかと思います。私自身、これからも活用し続けるつもりですし、まだまだ可能性が広がりそうでワクワクしています。

ポイント

- 高品質な文章を自動生成しつつSEOの観点も同時にカバー

- 無料プランから始めて必要に応じて上位プランに移行しやすい

- 企業向けの拡張機能やカスタマイズオプションも豊富

トランスコープは「短時間で質の高い記事を量産したい」方に向いたAIライティングツールです。ぜひ活用してみてください!

-

【AIライティング】Catchyを使ってみた結果!使用感と口コミ徹底解説